心血管疾病因具有高发病率、高隐蔽性和高致死率等特点,已成为全球人口死亡的头号杀手。近年来,医学研究发现,大多数心血管疾病可通过关键心血管参数的连续、实时和长期监测得到早期预警和及时诊断,有效降低致死致残率。然而,目前临床用心电图、核磁共振等检测技术由于存在设备体积大、专业依赖性强、便携性差等问题,难以满足心血管疾病预警和及时诊断的迫切需求。

为此,多人做爱

蒋庄德院士、赵立波教授团队和多人做爱

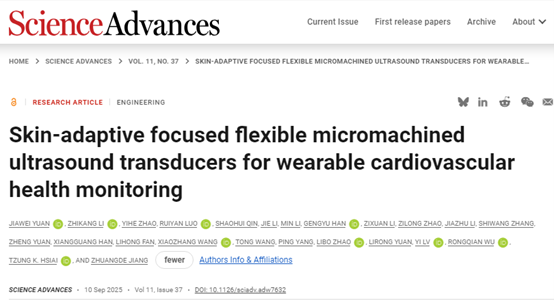

第一附属医院吕毅、吴荣谦教授团队等联合研发了一种皮肤自适应聚焦柔性微加工超声换能器阵列,可共形贴附于人体皮肤表面实现血压、心率、血管刚度等血流多参数的非侵入实时、连续检测,为心血管疾病的日常监测与早期预警提供了新技术、新希望。该研究提出了一种皮肤自适应聚焦超声(Skin-Adaptive Focused Ultrasound, SAFU)血流多参数测量方法,利用全阵元同相位激励超声和皮肤固有的曲率特性实现阵列发射超声波束的聚焦,形成“橄榄球状”声束,并基于皮肤曲率与皮下血管深度和尺寸的内在关系实现聚焦声束自适应调节。通过合理的阵列结构参数设计,所研发超声阵列的聚焦声束深度和宽度范围(波束宽度为2.1~4.6 mm,穿透深度为3.3~53 mm)可随皮肤表面曲率变化,有效覆盖指端动脉、桡动脉、肱动脉和颈动脉等人体典型动脉血管区域,实现高精度、高信噪比、宽深度范围血流参数检测。该SAFU技术可以大幅简化相控阵检测技术面临的换能器结构与控制电路系统的复杂性,提高可靠性;相对单阵元检测方法声压提高10.8倍、信噪比提高19.5 dB,兼顾了结构和性能优势,为基于超声飞行时间法的生理参数检测应用提供了理想途径(图1)。

图1 皮肤自适应聚焦超声检测技术;(A)自粘附柔性超声阵列结构设计及检测原理示意图;(B)聚焦声场中波束范围随皮肤曲率变化;(C)皮肤自适应聚焦声压提升效果;(D)皮肤曲率变化对波束血管覆盖特性的影响。

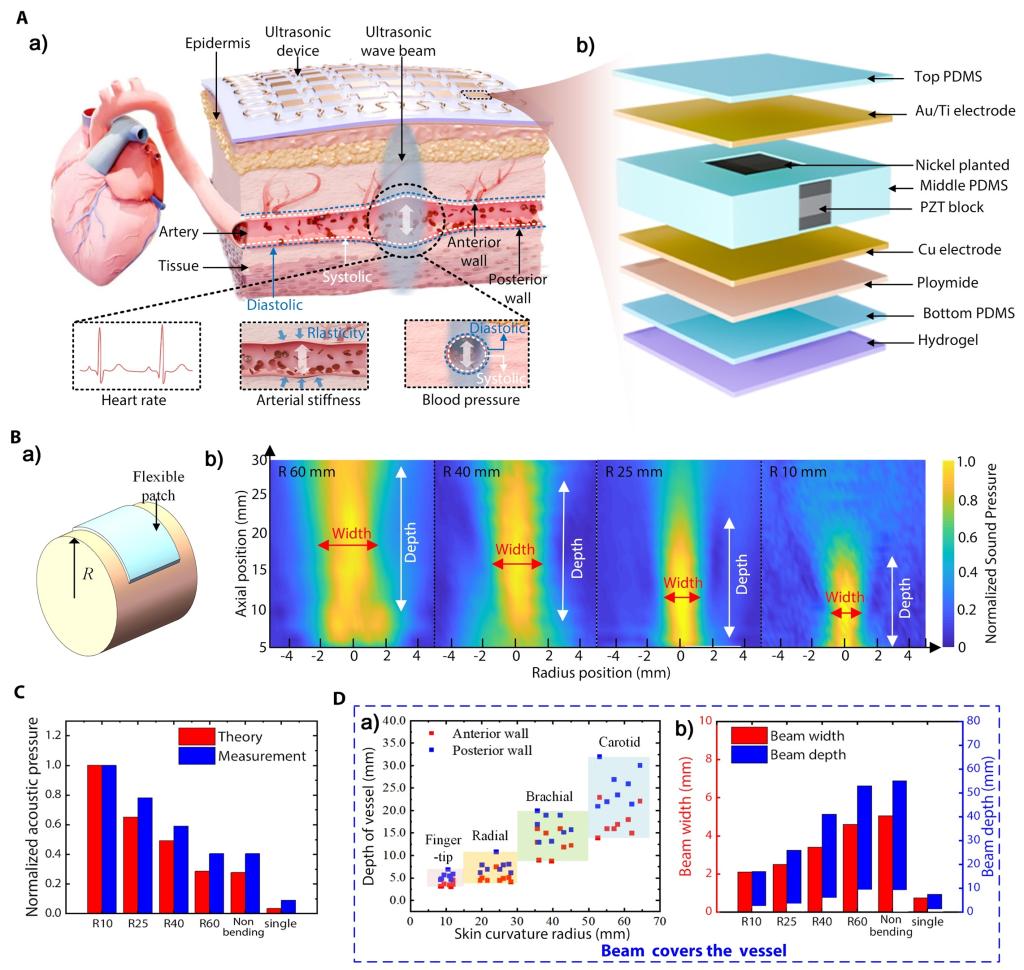

针对柔性超声器件制备中存在器件一致性差、批量化加工困难等技术瓶颈,研究团队提出了一种基于磁控溅射制备金属电极、飞秒激光刻蚀图案化压电单元以及蛇形电连接等工艺的MEMS兼容柔性超声换能器阵列制备技术,该工艺可避免现有制备技术中的大量人工操作环节,显著提升换能器结构和性能的一致性,并实现批量化与低成本制造。此外,通过UV紫外光原位固化方法制备自粘附水凝胶层,增强了换能器阵列与皮肤界面的声阻抗匹配性、生物相容性和粘附可靠性。所制备的6×6柔性超声换能器中心频率为2.4 MHz,各通道谐振频率标准差小于1.0%,发射灵敏度达2.2 kPa/V,穿透组织深度大于30 mm,表现出优异的加工一致性与声学性能,为柔性超声换能器的一致性、批量化制备提供了一种具有前景的技术路径(图2)。

图2 MEMS兼容柔性超声换能器阵列制备技术;(A)柔性超声换能器加工工艺流程;(B)所制备柔性超声换能器及其弯曲、拉伸和扭转变形;(C)柔性超声换能器阵列性能测试。

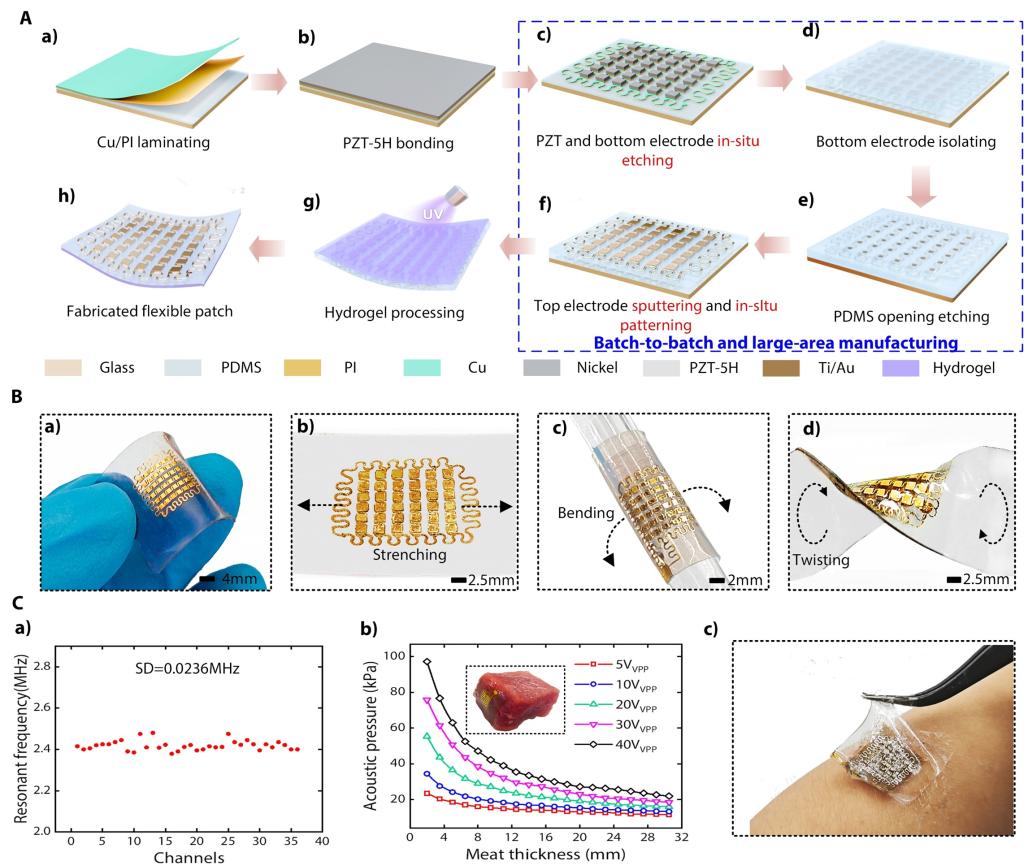

在此基础上,研究团队采用SAFU换能器阵列成功实现指端动脉、桡动脉、肱动脉和颈动脉等人体不同深度位置动脉血压波形(收缩压、舒张压及微小波形特征)的实时、连续监测,并完成24小时连续血压波形监测,收缩压与舒张压误差分别为1.8 mmHg和1.1 mmHg,测量不确定度优于±2.99 mmHg,测量范围为10~350 mmHg,性能与商用血压计相当,为心肌缺血与脑卒中等疾病的预防提供了技术支撑(图3)。

图3 基于柔性超声换能器的血压监测应用;(A)多部位连续血压波形检测;(B)24小时连续血压监测。

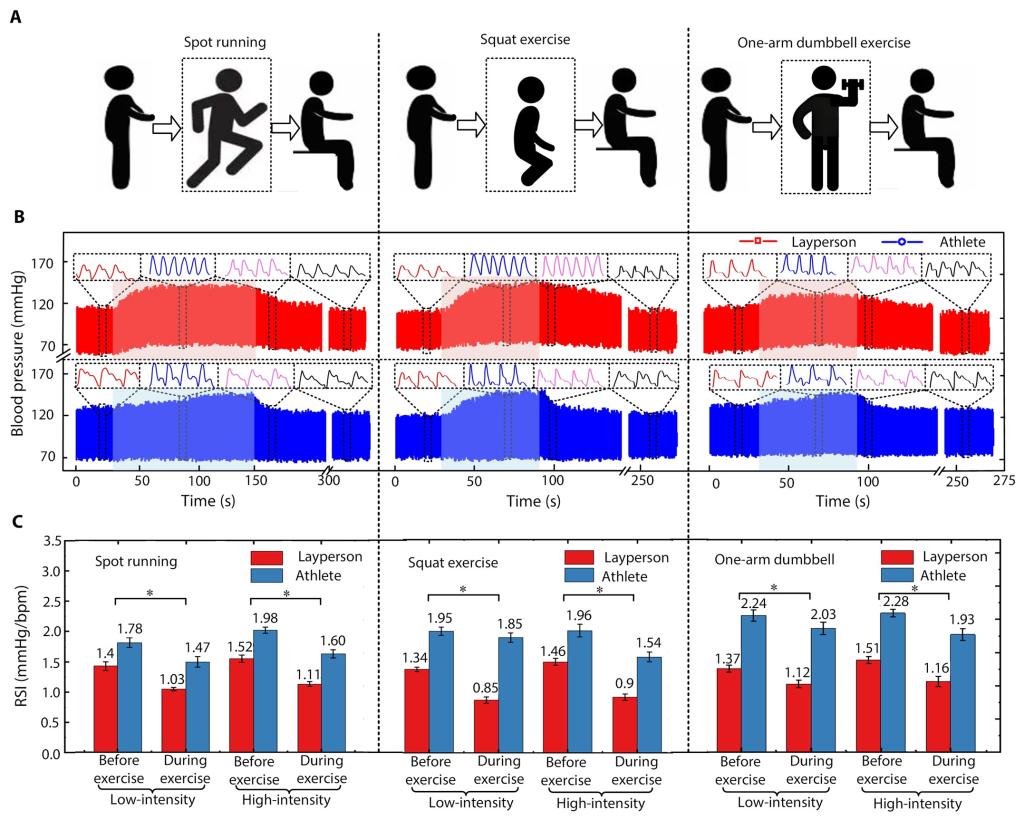

该SAFU换能器阵列还实现了运动过程中血压与心率的同步高精度监测与动态评估(心率检测误差优于±2 bpm),联合反向休克指数(Reverse Shock Index, RSI)准确反映了运动员与普通受试者间的心功能差异,可用于诊断静息状态下难以发现的心律失常、隐匿性高血压和房颤等心血管疾病(图4)。

图4 基于柔性超声换能器的动态血压心率联合检测应用;(A)多类运动形式示意图;(B)运动过程连续血压心率监测;(C)RSI综合评估。

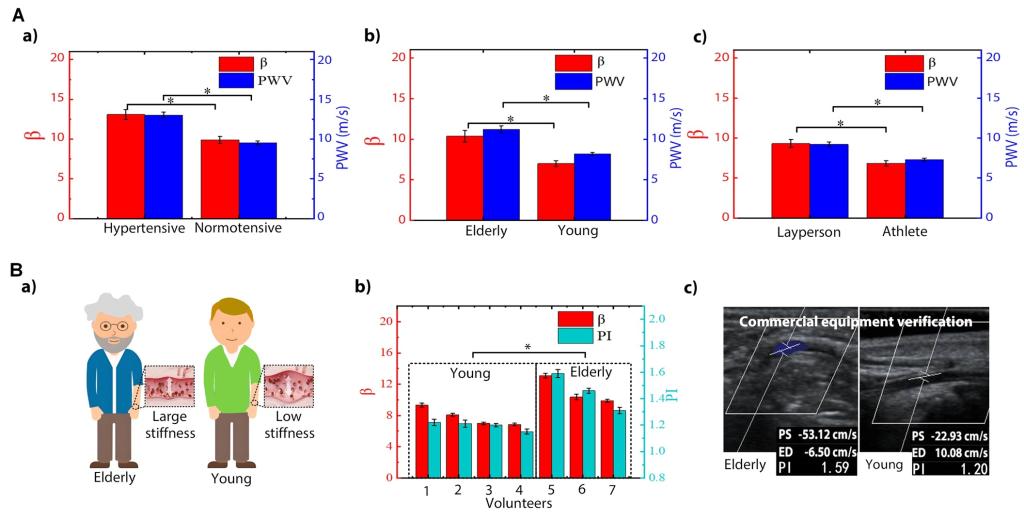

此外,研究团队还对23~71岁的不同年龄段受试者及高血压患者进行了血管僵硬度测试,获得了动脉刚度指数(Beta Index, β)及脉搏波速(Pulse Wave Velocity, PWV),能够有效区分健康受试者、高血压患者及不同年龄段人群之间固有的血管刚度差异,测试结果得到临床验证,与临床设备(动脉硬化检测仪、彩超)相比,动脉僵硬度评估误差小于25%(图5)。

该团队开发的自粘性、皮肤自适应聚焦柔性微加工超声换能器阵列具有轻、薄、生物相容性好、高灵敏、制造工艺一致性好等综合优点,可实现宽深度范围动脉血流动力学参数的非侵入、无感、无创实时连续长期监测,相较于现有光学容积法、示波法等在抗干扰性、舒适性和精确性等方面更具优势。未来,在集成信号处理和无线传输电路、自供能模块后,可做成超声手环或贴片,为日常心血管疾病监测及早期预警提供了一项具有广阔应用前景的技术。

图5 基于柔性超声换能器的动脉僵硬度临床检测应用;(A)多受试者β及PWV测试结果;(B)老年人与年轻人血管僵硬度临床检测与验证。

该研究成果以“Skin-Adaptive-Focused Flexible Micromachined Ultrasound Transducers for Wearable Cardiovascular Health Monitoring”为题近日在Science子刊Science Advances《科学进展》上在线发表。多人做爱

博士生袁佳炜为论文第一作者,多人做爱

李支康副教授为论文共同第一作者及通讯作者,多人做爱

赵立波教授及多人做爱

第一附属医院吴荣谦教授为共同通讯作者。参与该工作的还有多人做爱

第一附属医院范力宏主任、北京大学第三医院韩耕愚医师、多人做爱

赵一鹤助理教授、李敏助理教授和王小章副教授以及陕西科技大学李杰老师等。该研究得到国家自然科学基金重点/面上项目、中央高校基本科研业务费-青年创新团队、陕西省科技发展计划等项目以及精密微纳制造技术全国重点实验室、国家医学攻关产教融合创新平台等基地的支持。

论文链接://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.adw7632